Jetzt bekommen wir in Österreich eine 14. staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft.

Ich nehme das, und die daraus resultierenden (finanziellen!) Konsequenzen nicht zur Kenntnis!

Mein Kommentar dazu im aktuellen

standard.

hier im Volltext:

Irgendwann gibts den berühmten Tropfen. Jenen, der das Fass zum Überlaufen bringt.Der Tropfen bildet sich leise und unauffällig, aber dann...

Während sich die heimische Bildungsdebatte auf die Frage beschränkt, ob Lehrer ein oder zwei Stunden länger arbeiten sollten, als ob das irgendetwas an der Qualität der Schulen ändern würde, bleibt eine “himmelschreiende” Unbgleichbehandlng, nein Ungerechtigkeit unangestastet.

Es geht dabei um die ziemlich relevante Frage, wer als Gründer und Träger einer Privatschule damit rechnen darf, vom Staat die Lehrer bezahlt zu bekommen.

Gründer und Träger einer Schule bestimmen die Grundausrichtung der Bildung, nehmen also massgeblich Einfluss auf die Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder.

Der Staat entscheidet dadurch, welche Schulen er finanziell unterstützt im gewaltigen Ausmass darüber, welche Privatschulen es überhaupt gibt.

Diese Unterscheidung ist bisher in Österreich eindeutig. Schulen, deren Träger eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft sind, erhalten ihre Lehrerkosten, diese betragen nahezu 90% der Gesamtkosten , aus allgemeinen Steuermitteln ersetzt.

Freie Träger, die keine Religiosgemeinschaft sind, erhalten nahezu nichts, haben jedenfalls keinerlei Rechtsanspruch.

Drum gibt es in Österreich vor allem “religiös orientierte” Privatschulen, katholische und muslimische, evangelische und jüdische, jedoch wenige säkulare.

Rechtsgrundlage dieser Ungleichbehandlung ist das Konkordat, ein Vertrag zwischen dem Staat und der katholischen Kirche, 1933 von Bundeskanzler Dollfuß abgeschlossen; dadurch erhielt die katholische Kirche im Sinn des „christlichen Ständestaats“ wesentlichen Einfluss vor allem auf Schule und Eherecht.

1962 wurden katholischen Privatschulen erstmals regelmäßige Subventionen durch die Übernahme von 60% der Personalkosten vom Staat zuerkannt; seit 1971 werden diese zur Gänze vom Staat getragen. Um Konflikte mit anderen Religionen zu vermeiden gilt diese Kostenübernahme für alle anerkannten Religionsgemeinschaften.

Und jetzt kommt, derzeit von der Öffentlichkeit unbemerkt der Tropfen:

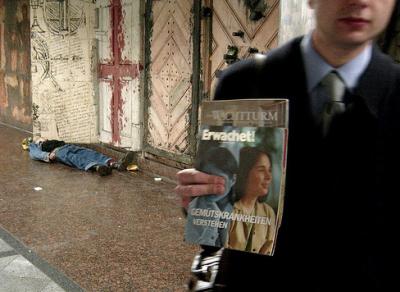

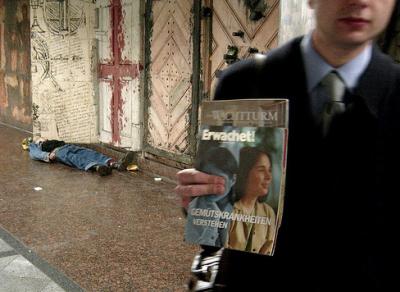

Es scheint sicher zu sein, dass demnächst die Zeugen Jehovas vom Bildungsministerium zu 14. anerkannten Religionsgemeinschaft erklärt werden, denn sie dürften die dafür notwendigen gesetzlichen Veraussetzungen erfüllen.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Wer warum welche Religion ausübt, ist in einem freien Land jedermanns Privatsache.Und ob jemand mit dem “Wachturm” in der Hand an Türen klopft ist eine persönliche Entscheidung.

Darum geht es nicht. Durch die Anerkenntnis als staatliche Religionsgemeinschaft erhält diese eindeutige Privilegien, insbesondere jene, bei allfälliger Schulgründung ihre Kosten aus öffentlichen Mitteln ersetzt zu bekommen.

Eigentlich müsste man jetzt aufschreien: Was ist das für ein Staat?

Warum erhalten Schulträger, deren Wertebasis die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist keinerlei Unterstützung? In Zukunft jedoch bezahlen wir alle Schulen der Zeugen Jehovas, die Bluttransfusionen ablehnen, sich explizit gegen die Evolutionslehre wenden, weil sie ihrer Meinung nach vom Wort der Bibel abweicht, und glauben die Sintflut hätte 2370 v. Chr. stattgefunden.

Nochmals: Was ist das für ein Staat? Was ist das für eine Heuchelei, hier von einer Trennung von Kirche und Staat zu sprechen, wenn diese in einem Kernbereich, der Bildung derart eklatant missachtet wird.

Müssen wir Träger freier Schulen wirklich, allenernstes, um die Absurdität dieser Regelung zu demonstrieren und eine faire Finanzierung unsere Schulen zu erhalten, eine Religionsgemeinschaft gründen?

Wir haben das Gesetz gelesen.

Wir “glauben” an die Menschenrechte. Wie steht es im § 1 des Gesetzes zur Anerkennung von Religionsgesellschaften:“daß ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre Verfassung, sowie die gewählte Benennung nichts Gesetzwidriges oder sittlich Anstößiges enthält”.

Wenn es sein muss könnten wir soetwas nachweisen.

Und ich bin sicher ebenso 2 Promille der Bevölkerung zu finden(soviel braucht gemäss Gesetz eine Religionsgemeinschaft, um anerkannt zu werden), die die Abschaffung dieser unsäglichen Verquickung von Staat und Religion unterstützen und dieser “Religion” beitreten.

Ein passender Ritus fällt uns zur Not ebenso ein, wie wir den §11 erfüllen könnten, eine “positive Einstellung gegenüber Staat und Gesellschaft”.

Ist Österreich wirklich “so”, dass wir diesen Weg gehen müssen?

edit:

Harald Walser, unser Grüner Bildungssprecher hat im NR einen Antrag eingebracht, welcher die finanzielle Gleichstellung konfessioneller Privatschulen mit jenen freier Trägerschaft zum Ziel haben.

Bisher winken SPVP eher ab.

Frage:

Regt das alles nur mich auf, oder gibts für dieses Thema Mitstreiter/innen, Ideen?